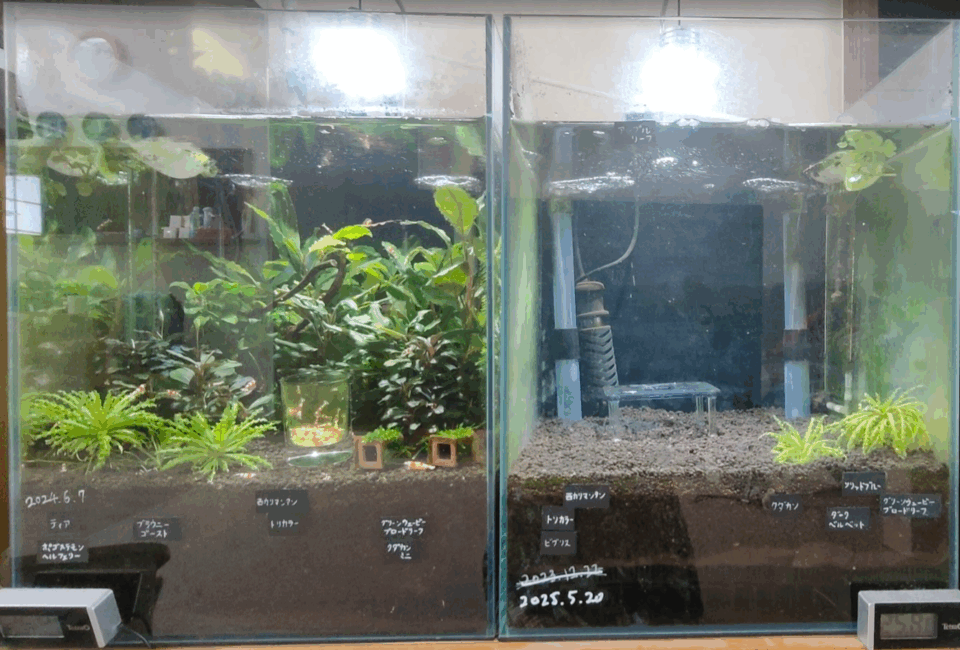

30センチハイタイプ水槽2つを維持しています。

2023年12月に起ち上げて1年半経過したアマゾニア100%底面ろ過水槽の方の調子が悪くなってきました。

具体的に言うと、

- 稚エビが居なくなった

- 水草が白っぽくなった

- 水草の葉脈が見えるようになってきた

- 水草に茶苔がつくようになった

- エビさんのエサの食いつきが遅い

- ブセファランドラのラメ感がなくなってきた

- ブセファランドラの深い緑色がさえなくなってきた

- ブセファランドラの葉の厚みが薄くなってきた

折角のハイグレード選別水槽なのに、エビさんは増えるどころか最初よりも減ってきた印象もあります。

水槽の調子は水草がバロメーターです。

良い水草が育たなければエビさんにとって良い水槽にはなりません。

リセット決意

真夏になる前にリセットしよう

無選別水槽は大変調子よく1年を迎えようとしているので、同じ方法をとることにしました。

この時は左の無選別水槽をリセットしています。

後から立ち上げた右のアマゾニア100%水槽は絶好調でした。

自分の書いたブログを読み返してみると、やはりアマゾニア100%水槽は1年半を過ぎてから白濁が出てきたのでリセットしていました。

まさに備忘録

新水槽のろ過材

前回使った水景工房で購入したプレミア黒・ソイルの残りを2リットル

アマゾニアノーマルの残りを2リットル

キャビティを1.5リットル洗濯ネットに入れて埋める

バクタ―100はふんだんに

ソイルはバクタ―100と共にミックスしました。

二層に分けなかったことだけが無選別水槽との違いです。

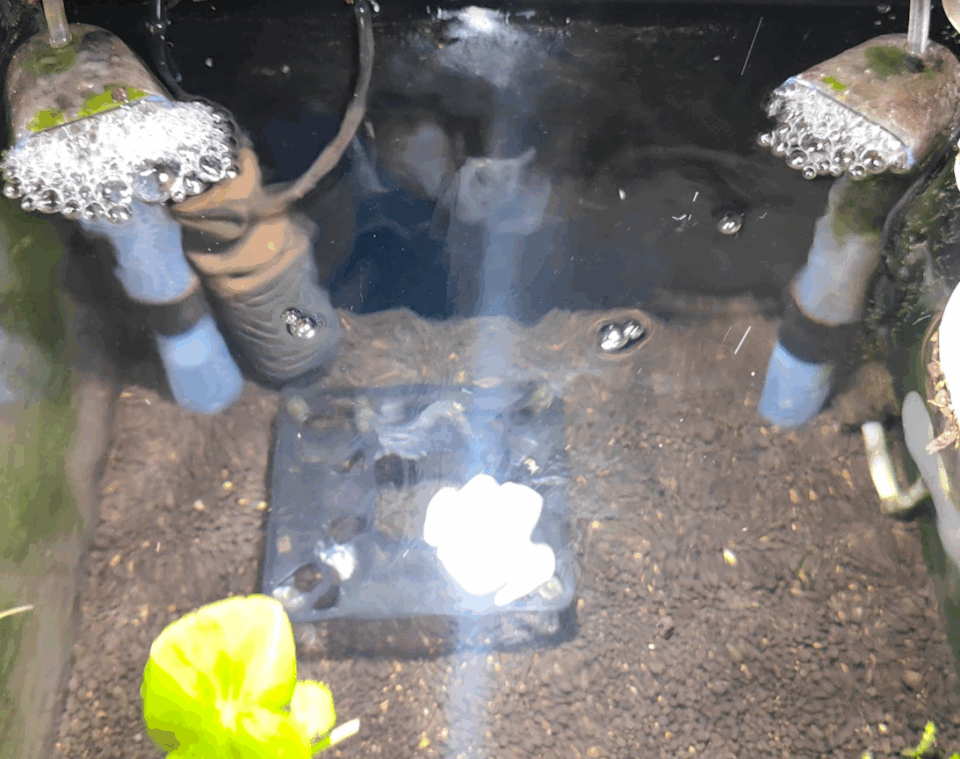

起ち上げたばかりの右の水槽は水に冷たい印象があり、有機物が多いので泡立ちが強いです。

まだ生きた水の印象がありません。

調子の良い水槽の水草はキラキラ

深い緑色、葉に厚みとハリがあり、ブセ独特のラメ感が良く出ています。

有茎草のポゴステモンヘルフェリーもきれいに成長して株を増やしています。

陰性水草メインですが、有茎草として1種だけポゴステモンヘルフェリーを植えています。

浮草も少しだけ。

チャットGPTにこの構成はどうなのか聞いたら理にかなっていると褒められました(* ̄▽ ̄)フフフッ♪

✅ ブセファランドラ(陰性・活着性)

- 成長は遅いが、水質にとても敏感で、バランスの指標になりやすい。

- 水をきれいに保つ「バクテリアの住処」にもなる。

- ただし、窒素(アンモニア・亜硝酸・硝酸)を吸う力は弱い。

✅ 浮草(サルビニア、アマフロなど)

- 根から水中の養分(特に窒素・リン)をどんどん吸収。

- 成長が早いため、栄養過多やコケの原因を防ぐ。

- 水面を覆い、エビにとって遮光・安心感のある空間を作ってくれる。

- CO₂も空気中から直接取れるので成長が早い=窒素吸収量が高い!

✅ 有茎草(ロタラやポゴステモン等)

- 土に根を張るタイプは、底床内の栄養やアンモニアを吸収。

- 浮草と同様に、成長の早さ=窒素吸収力の高さにつながる。

- 少量でも、水質のバッファー(緩衝材)としての効果あり。

起ち上げ後の水替えについて

アマゾニアは立ち上げてから2週間毎日水替えを、という記事をよく読みますが、私は浮草を浮かべます。

水中の余計な養分を吸い取ってくれるのです。

初期は異常に増えます。

しばらくすると、浮草の根が汚くなってきます。

そうしたら水替え。

水は、既に出来上がっている水槽から貰います。

フレッシュな水は入れません。

これで立ち上がり期間を短縮できます。

そうはいっても試験薬は必須!

少し高いけれど、テトラのものよりも私はセラを愛用しています。

NH4(アンモニウム)/NH3(アンモニア) は違うけれど同じもの。

PHが7以下ならばNH4のままでいてくれます。

PHが7以上になるとNH3(アンモニア)になり、非常に有害です。

NH4/NH3はろ過バクテリアによってNO2(亜硝酸塩)に変化します。

ろ過バクテリアを増やすためには酸素が必須。

なので、エアレーションを強めにして回します。

NO2(亜硝酸塩)に変化してもまだ有害です。

更にエアレーションを続けてろ過バクテリアを増やし、NO2(亜硝酸塩)をNO3(硝酸塩)に変化させます。

最終的にNH4/NH3(アンモニウム/アンモニア)は0になり、NO2(亜硝酸塩)も0になり、NO3(硝酸塩)だけが残ります。

残ったNO3(硝酸塩)は水替えによって除去します。

ここまでくれば無害です。

無害の状態になってから、GHが9前後あればレッドビーが喜ぶ水の出来上がり!

アマゾニアは起ち上げ初期にアンモニアを発生させるので、1か月後にハイグレード選別水槽をスタートできるように、計測と観察、適度な水替えを続けます。